Bau- und Planungsrecht / Rechtsfall 24

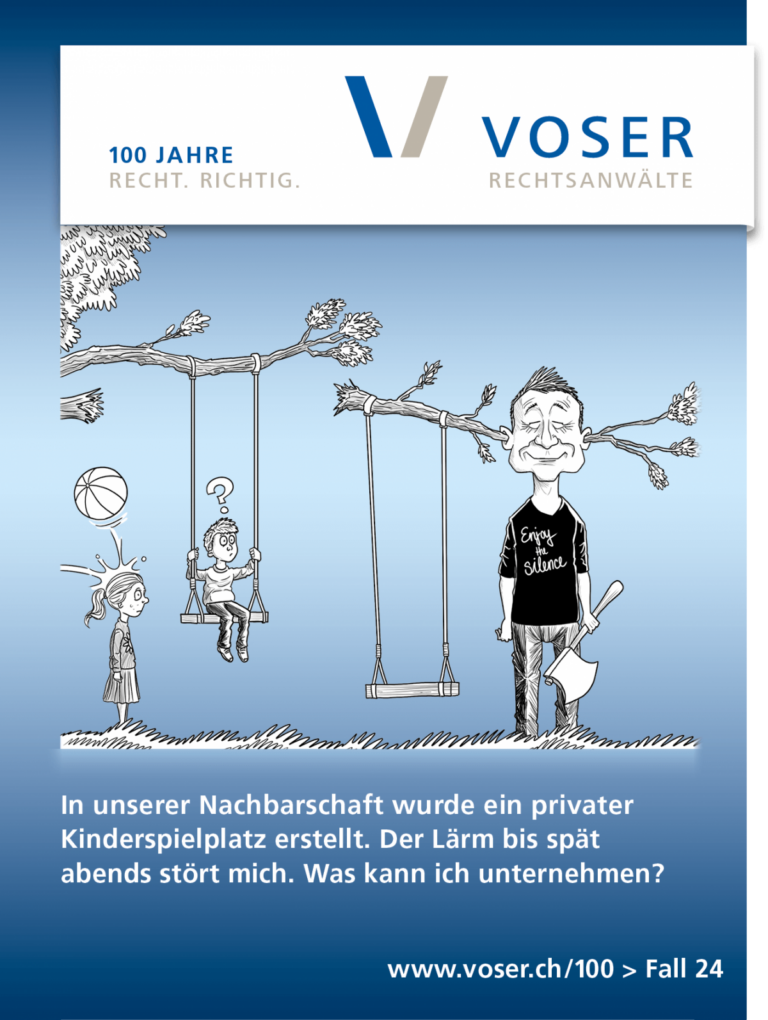

In unserer Nachbarschaft wurde ein privater Kinderspielplatz erstellt. Der Lärm bis spätabends stört mich. Was kann ich unternehmen?

Bei Kinder- und Jugendstimmen handelt es sich um sog. Alltagslärm, welcher in den Wohnzonen grundsätzlich zu dulden ist. Denn Wohnzonen dienen auch dem Aufenthalt von Kindern. Ob der Kinderlärm im konkreten Fall eine unzumutbare Störung darstellt, erfolgt letztlich nach der richterlichen Beurteilung. Das Ausmass der Störung hängt dabei ab vom Charakter des Lärms, dem Zeitpunkt und der Häufigkeit seines Auftretens sowie von der Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung der entsprechenden Zone, in der die Immissionen auftreten. Dabei ist nicht auf das subjektive Lärmempfinden einzelner Personen abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit vorzunehmen. Gegen Lärm können Sie sowohl öffentlich-rechtlich wie zivilrechtlich vorgehen.

1. Öffentlich-rechtliche Grundlagen

Spielplätze sind ortsfeste Anlagen im Sinne von Art. 7 Abs. 7 des Umweltschutzgesetzes, bei deren Betrieb Lärmimmissionen verursacht werden. Das Umweltschutzrecht sieht zur Vermeidung von Lärm ein zweistufiges Immissionsschutzkonzept vor. Zur Vermeidung von störenden Lärm sind die Lärmimmissionen zunächst im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Art. 11 Abs. 2 des Umweltschutzgesetzes [USG] und Art. 7 Abs. 1 lit. a der Lärmschutzverordnung [LSV]).

2. Vorsorgeprinzip im Besonderen

Nach dem umweltschutzrechtlichen Vorsorgeprinzip ist unnötiger Lärm unzulässig, sofern Massnahmen zur Eindämmung technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind. Das bedeutet, dass in jedem einzelnen Fall zu prüfen ist, ob Massnahmen im Sinne des Vorsorgeprinzips anzuordnen sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist dies allerdings nicht so zu verstehen, dass jeder im strengen Sinne nicht nötige Lärm völlig untersagt werden müsste. So ist der von Kinderspielplätzen ausgehende Lärm zwar technisch streng genommen nicht nötig, um spielen oder sich unterhalten zu können. Indessen ist ein Kinderspielplatz aber zwangsläufig mit einem gewissen Lärm verbunden; diesen zu untersagen wäre praktisch gleichbedeutend mit einem Spielplatz-Verbot. Dies wäre eine welt- und lebensfremde Konsequenz, die nicht im Sinne des Umweltschutzgesetzes liegt. In solchen Fällen kann deshalb eine Lärmemission nicht schon dann unzulässig sein, wenn sie rein technisch vermeidbar wäre. Denkbar ist allerdings, dass für die Spielgeräte lärmarme Materialen verwendet werden müssen oder die Benutzung zeitlich beschränkt wird, in dem die Mittags- und Abendruhe eingehalten werden muss.

3. Maximal zulässige Lärmimmissionen nach Lärmschutzrecht

Im Anhang der LSV werden die maximal zulässigen Lärmimmissionen mit Bezug auf Strassenverkehr-, Eisenbahn-, Industrie- und Gewerbe-, Schiesslärm sowie Lärm von Flugplätzen geregelt. Für Alltagslärm, unter welchen auch der von Spielplätzen ausgehender Kinderlärm fällt, gibt es keine zahlenmässig vorgegebenen Werte. Diese Art von Immissionen (Lachen, Schreien, Schimpfen, lautes Reden etc.) sind zu heterogen, um sie mit Standartwerten geeignet erfassen zu können. Daher muss die Behörde den zulässigen Grenzwert in jedem Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände ermitteln (vgl. Art. 40 Abs. 3 LSV).

4. Kriterien zu Beurteilung von Kinderlärm

Gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung sind zur einzelfallbezogenen Festlegung der Grenzwerte bei Kinderspielplätzen folgende Kriterien entwickelt worden: Der Charakter des Lärms, der Zeitpunkt und die Häufigkeit seines Auftretens sowie die Lärmempfindlichkeit bzw. Lärmvorbelastung der entsprechenden Wohnzone. Relevant ist zu dem die Akzeptanz des Lärms durch die Allgemeinheit, was etwa auch bei Kirchenglocken relevant ist. Bei bestehenden Anlagen erfolgt die konkrete Beurteilung i.d.R. mittels einer Hörprobe. Dabei ist nicht auf das persönliche Lärmempfinden einzelner abzustellen, sondern eine objektivierte Betrachtung unter Berücksichtigung von Personen mit erhöhter Empfindlichkeit vorzunehmen (Art. 13 USG).

5. Exkurs ins privatrechtliche Nachbarrecht

Während bei der öffentlich-rechtlichen Beurteilung, wie sie vorab dargestellt wurde, einer Lärmquelle eine Bewilligung für den Bau verweigert oder Massnahmen zur Lärmminderung verfügt werden kann, schützt das Zivilrecht (Nachbarrecht) den Grundeigentümer vor übermässigen Einwirkungen des Nachbargrundstücks auf sein Grundstück (Art. 679 und 684 ZGB). Um eine Handhabung zur nachbarrechtlichen Intervention zu geben, müssen diese ideellen Immissionen «übermässig» sein. Bei der Beantwortung der Frage, ob Kinderlärm im Einzelfall übermässig ist, hat der Richter einen weiten Ermessensspielraum. Das Nachbarrecht gilt neben dem öffentlichen Recht. Dem lärmgeplagten Grundeigentümer steht somit frei, ob er gegen den Kinderlärm zivilrechtlich oder öffentlich-rechtlich vorgehen will. Der Schutz öffentlich-rechtliche Schutz des USG geht aber meistens weiter als der zivilrechtliche Schutz. Anders kann die Sache dann liegen, wenn Dienstbarkeiten die Nutzung des Nachbargrundstücks einschränken (z.B. eine Dienstbarkeit, welche die Errichtung eines Kinderspielplatzes entlang der Parzellengrenze verbietet). In solchen Fällen kann das Zivilrecht stärkeren Schutz bieten als das öffentliche Recht.

6. Fazit

Soweit es sich um üblichen Kinderlärm handelt, ist dieser unvermeidbar und daher grundsätzlich sozialadäquat. So hat das Bundesgericht bereits festgestellt, dass Kinderlärm nur von wenigen Personen a priori als unangenehm empfunden wird. Kinderlärm verstösst nicht gegen das Umweltrecht. Auch lässt er sich kaum als übermässige Immission im Sinne des Nachbarrechtes qualifizieren (Art. 684 ZGB). Der normale Kinderlärm stellt auch keine Verletzung der Rücksichtnahmepflicht des Mieters dar, welche den Vermieter zur Kündigung des Mietverhältnisses berechtigen würde.

Mit anderen Worten müssen spezielle Umstände vorliegen, die bei der Festlegung des Immissionsgrenzwertes ins Gewicht fallen oder Massnahmen im Sinne der Vorsorge verlangen. In vorliegendem Fall könnte der Umstand, dass der vom Spielplatz ausgehende Lärm bis spät abends anhält, dazu führen, dass die Behörde entsprechende Nutzungszeiten anordnen kann.